Stadt-Land-Fluss

Wenn man in Karlsruhe lebt, geht man gelegentlich an der Alb spazieren. So will es die Tradition. Der kleine Fluss windet sich teilweise in schönen grünen Bögen durch die Stadt, er ist ein Lebensraum für viele Arten, Ort für Sport und Naherholung für die Bürger*innen und unter anderem auch Energiequelle. Doch die Alb muss viele Wünsche erfüllen und hat es

nicht immer leicht.

Text: Cordula Schulze

Fotos: Anne-Sophie Stolz

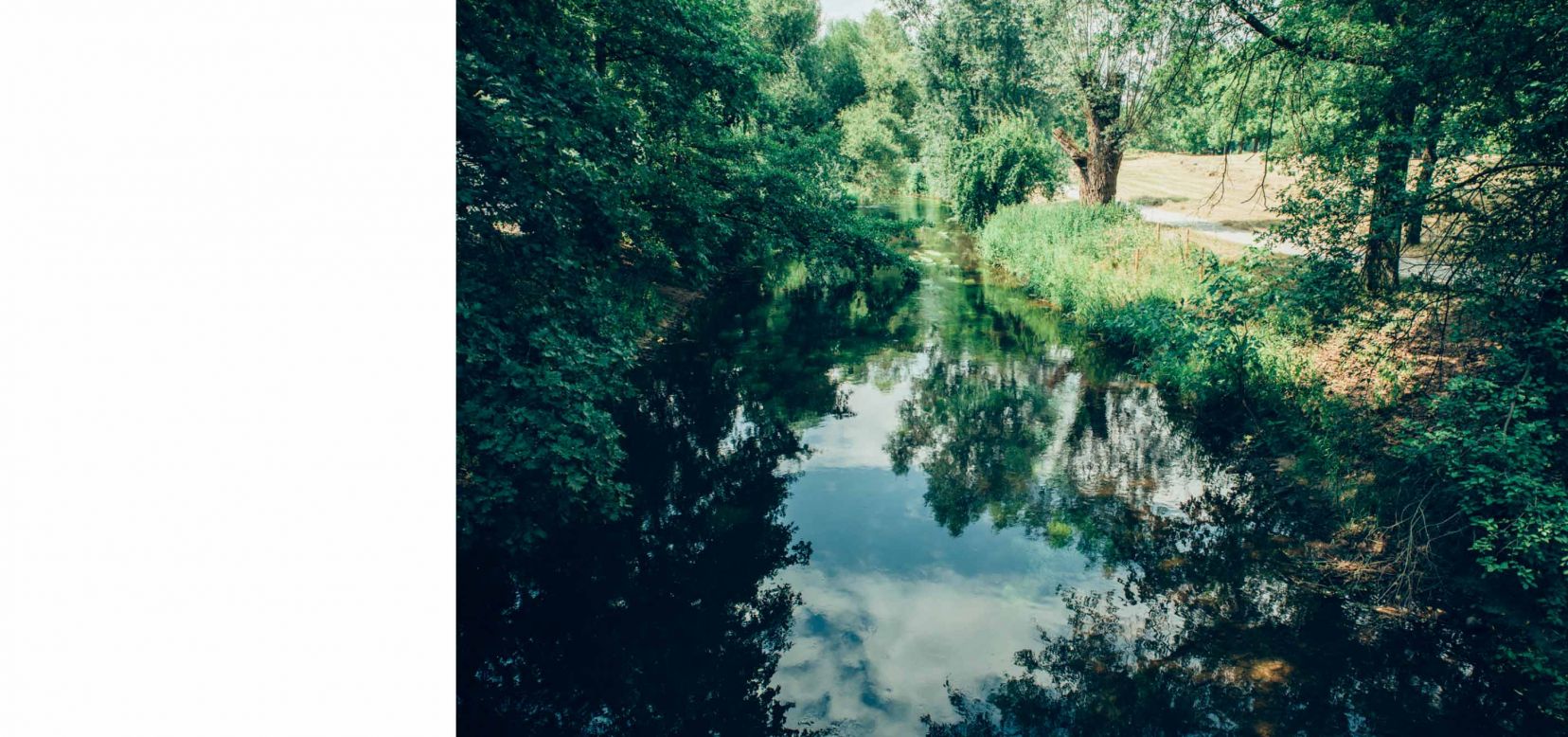

Güterzüge, Graureiher, Graffiti – dieser Dreiklang begleitet die Alb von der Stadtgrenze zu Ettlingen bis hin zur Mündung in den Rhein. Sie ist ein sehr städtischer Fluss; sie schlängelt sich um Straßen und Schienen – und an einigen Stellen türmen sich die Verkehrswege spektakulär übereinander. Wenn man gründlich auf die Karte schaut, wird schnell klar, dass Karlsruhe eigentlich an der Alb und nicht am Rhein liegt. Von den 51 Kilometern Gesamtlänge fließt sie knapp die Hälfte, nämlich 23, durch die Fächerstadt – grob gesagt von Süden nach Nordwesten.

Ihr Bett ist nicht

immer ihr eigenes

Den Verlauf der Alb formten die Karlsruher*innen bei Bedarf mehrfach um, zum Beispiel beim Bau des Rheinhafens zu Beginn des letzten Jahrhunderts, wegen des Baus der Gleisanlagen auf dem Bahnhochdamm zum neuen Hauptbahnhof oder beim Einrichten der Günter-Klotz-Anlage. Es hätte allerdings noch viel schlimmer kommen können: Planungen für die Stadterweiterung von 1814/15 durch Baumeister Friedrich Weinbrenner sahen einen Hafen in der Stadt vor. In einer Variante hätte sich dieser am Ettlinger Tor befunden. Gespeist worden wäre er von einer umgeleiteten Alb! Aber auch so folgt sie heute nur wenige hundert Meter ihrem natürlichen Verlauf.

Der Natur

lauschen in

den Albwiesen

Mit »ordentlichem« Bett erinnert Manu Liebrecht auch die Alb ihrer Kindheit und Jugend: einfach sehr gerade. Die Karlsruherin lebt seit rund 15 Jahren wieder in der Albsiedlung und erzählt: »Als ich von der Renaturierung hörte, habe ich laut ‹Hurra› gerufen. Es ist heute viel natürlicher als früher, weniger geordnet.« Sie mag die positive Veränderung, die die Renaturierung am Albufer mit sich gebracht hat: »Heute sieht man dort Familien mit Kindern neben Jugendlichen auf Picknickdecken den Tag genießen. Und obwohl im Sommer richtig viel los ist hier in Grünwinkel, sieht das Ufer in der Regel abends immer sehr aufgeräumt aus.« Manu Liebrecht genießt es auch, in den Albwiesen mit Freunden Yoga zu machen. »Es gibt Stellen, an denen man keinen Straßenverkehr hört. Man fühlt sich wirklich in der Natur, hört das Wasser plätschern und das Blätterrauschen.«

»Es gibt Stellen, an denen man keinen Straßenverkehr hört. Man fühlt sich wirklich in der Natur, hört das Wasser plätschern und das Blätterrauschen.«

Manu Liebrecht, Anwohnerin

Ziel:

ein guter ökologischer

und chemischer

Zustand

Die Renaturierung – mit anderen Worten: dem Fluss eine natürlichere Form zurückzugeben – das war eine große Aufgabe, die auch nicht abgeschlossen ist. Das erklärt Ute Heck, Sachgebietsleiterin Gewässer beim Tiefbauamt Karlsruhe. Sie klärt mich auf, dass die Alb streng genommen kein Fluss ist, sondern nach EU-Kriterien als ökologisch wertvoller »kleiner Gebirgsbach« bezeichnet wird – auch wenn das wohl eher auf den Oberlauf zutrifft und nicht auf die gemächliche Fließgeschwindigkeit der Alb in ihrem flachen Bett in der Stadt. Sie schildert die Herausforderung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Diese Richtlinie hat zum Ziel, dass Oberflächengewässer und Grundwasser einen »guten ökologischen und chemischen Zustand« haben sollen.

In diesem Rahmen schuf das Tiefbauamt einen natürlicheren Verlauf und die Möglichkeit, dass das Wasser das Flussbett aus Kies selbst formt. Denn »am besten soll sich die Renaturierung selbst entwickeln«. Diese Arbeiten, zusammenmit der Neugestaltung des Thomaswehrs, waren 2018 abgeschlossen. Außer der Umgestaltung am Thomaswehr gab es bereits etliche andere Revitalisierungsmaßnahmen an der Alb, von Rüppurr bis Knielingen. Doch es ist nicht so einfach mit einem Fluss mitten in der Stadt, der keinen Platz hat, sich auszubreiten, und der sehr langsam fließt. Das neue Ziel für ökologische und chemische Güte liegt jetzt im Jahr 2028.

Anpassung an den

Klimawandel:

neue

Maßnahmen

und Vorhersagen

Die Renaturierungsmaßnahmen auf insgesamt rund 3,5 Kilometern haben viel Positives bewirkt, führt Ute Heck aus. Gewässer und Artenreichtum haben sich schön entwickelt. Aber es gibt noch viel zu tun, zum Beispiel mehr Schutz für die Fische in den warmen Sommermonaten, denn trotz aller Bemühungen ist der Lachs noch nicht wieder heimisch in der Alb. »Wir legen Gumpen an, wenn wir Arbeiten ausführen«, erklärt Ute Heck. Gumpen sind tiefere Löcher im Bett der Alb. Dort können Fische in kühlerem Wasser der Hitze entgehen. Zudem gibt es Fischunterstände undRaubäume, die am Ufer liegen und Schatten und Rückzugsorte für die Fische bieten. Und was bedeutet der Klimawandel für die Alb? »Früher schaute man nur auf Hochwasser, aber heute gibt es auch Niedrigwasservorhersagen. Mit Blick auf den Hochwasserschutz sind wir gut aufgestellt. Gegen Niedrigwasser erarbeiten wir gerade Strategien«, informiert die Expertin.

Militärschwimmschule

Schon früher trieb man Sport am Ufer der Alb. Vor gut 200 Jahren entstand am Kühlen Krug eine Militärschwimmschule. Gegen ein Entgelt durften neben den Kadetten auch Zivilpersonen zwischen fünf und elf Uhr vormittags Schwimmunterricht nehmen. 1905 schloss die Militärschwimmschule, weil das Albwasser nicht mehr sauber genug war. Heute sind alle Spuren der Anlage verschwunden.

Nachwuchs

bei den Fischen

in der Alb

Ist denn jetzt alles gut? Nein, sagt Jürgen Oeder vom Anglerverein Karlsruhe. Er kümmert sich dort um die Öffentlichkeitsarbeit und macht sich Sorgen um den Zustand der Alb. Denn das Gewässer leide an seiner Nähe zu den Menschen und zum Verkehr: Besonders der Reifenabrieb als Quelle von Mikroplastik setzeder Alb zu. An vielen Stellen werde Wasser direkt von der Straßenoberfläche in die Alb geleitet, zum Beispiel an den Auf- und Abfahrten der Südtangente am Bulacher Kreuz, am Bulacher Loch oder unter der Vogesenbrücke. Es sei unmöglich, dieses Regenwasser zu filtern. Deshalb plädiert Oeder für den Einsatz von dafür ausgerüsteten Karlsruher Straßenkehrmaschinen, um eine Belastung der Alb zu minimieren. Schließlich nähmen nicht nur die Fische die eingeleiteten Stoffe auf, sondern auch Obst und Gemüse, das Kleingärtner*innen mit dem Albwasser gießen.

»Für die Alb und den Kämpfelbach bei Pforzheim haben etwa 60 unserer Mitglieder Erlaubnisscheine«, informiert Jürgen Oeder. In der Alb fangen Angler Forellen, Äschen, Barsche und andere Arten. »Wir kümmern uns auch um den Erhalt der Forellen und ziehen dazu aus befruchteten Eiern Jungfische groß. Die Alb wird dann mit den etwa streichholzlangen Jungfischen besetzt.«

Alteingesessene

und neue

Arten an der

Alb

Dass sich in und an der Alb eine lebendige Vielfalt entwickelt oder erneut entwickelt hat, können aufmerksame Beobachter*innen verfolgen. Seltene Arten sind zum Beispiel die stark gefährdete Libelle Grüne Keiljungfer oder der streng geschützte schwarze Heldbock-Käfer. Er hat seinen Lebensraum in den mächtigen Alteichen entlang der Alb. Nachts jagen die Wasserfledermäuse Insekten über dem Wasser, tags bietet der gelbweiß blühende Wasserhahnenfuß einen freundlichen Anblick. Allerdings ist die Alb auch Heimat für einige neu zugezogene Pflanzenarten, auch Neophyten genannt. Dazu gehören der Japanische Staudenknöterich und das Drüsige Springkraut. Sie bilden flächige Bestände und gefährden die Biodiversität. Auch bei den Tieren gibt es eingewanderte oder eingeschleppte Arten, zum Beispiel Krebs- und Muschelarten.

Albkapelle

Uferkapelle mit Geschichte

Der kleine Bau hat eine wechselvolle Geschichte. Errichtet wurde er bereits 1759 als Maria-Hilf-Kapelle im Stadtteil Grünwinkel. 150 Jahre war die Kapelle die einzige Kirche. Als sich in Grünwinkel 1909 eine eigene katholische Kirchengemeinde bildete, erhielt sie eine eigene Kirche und die Kapelle wurde nicht mehr gebraucht. Schlimmer noch, sie stand im Weg! Ein Wohltäter ließ die Kapelle abtragen und auf einem eigens befestigten Ort an der Alb wieder aufbauen.

Wasser für

die Industrie:

Die Alb

als

Wirtschaftsfaktor

Ein Blick zurück zeigt, dass früher der Alb schon ordentlich zugesetzt wurde. Mehrere Mühlen trieb sie an, zwei davon gibt es noch auf Karlsruher Stadtgebiet: eine umgebaute Mühle am Schloss Rüppurr und die ehemalige Appenmühle, die heute nach einer umfassenden Sanierung Strom produziert (s. Seite 14). Die Alb diente auch als Wasserweg für Flößerei und als Ort für die Eisgewinnung: In Grünwinkel flutete man im Winter die Wiesen neben der Alb und »erntete« das sich bildende Eis für die Verwendung in der warmen Jahreszeit.

Das weiche

Albwasser

für Textilien

Knochenarbeit verrichteten die Wäscherinnen in Bulach. Sie wuschen die Wäsche der städtischen Bürgerschaft direkt im Fluss. Ein Brunnen erklärt uns den Erfolg der fleißigen Dorfbewohnerinnen mit folgender Inschrift: »Bulachs Ruhm als Dorf der Wäscherinnen entstand durch den Fleiß seiner Frauen, das weiche Albwasser und seine stadtnahe Lage.« Aus dem Nebenverdienst der Frauen entstanden mehrere Betriebe, zum Beispiel die Großwäscherei und Wäscheverleihanstalt Julius Icken, die die Alb sogar im Briefkopf zeigte.

»Am besten soll sich die Renaturierung selbst entwickeln.«

Ute Heck, Sachgebietsleiterin Gewässer beim Tiefbauamt Karlsruhe

Freiluftgalerie

an der Alb: die

Free Walls

Erfreulich ist doch, dass man heute so schön entlang der Alb radeln, joggen und spazieren kann und dass sich dabei immer wieder neue Ausblicke bilden. Denn das Ufer der Alb ist quasi eine Freiluftgalerie – und das ganz legal, denn mehrere Graffiti-Orte sind als »Free Walls« von der Stadt dafür freigegeben. Jede/r darf sprühen, es gibt keine Regeln – Schicht um Schicht überlagern sich die humorvollen, düsteren, erotischen, politischen und oft sehr persönlichen Werke. Besonders unter und bei der Vogesenbrücke gibt es immer viel zu gucken. Ein besonderes Werk hat hier die Jahre gut überdauert: ein Gedicht von Eichendorff.

So viele Ein- und Ausblicke! So viel zu lernen – an manchen Stellen gibt es Infotafeln – und zu genießen. Mächtige Bäume, das Glitzern des Wassers, die lustigen Hunde der Spaziergänger*innen, das Juchzen der Kinder auf dem Spielplatz ... Mein Plan steht fest: Albspaziergänge mache ich künftig nicht nur aus Gewohnheit und Tradition, sondern weil es ganz schön schön ist, so ein Flüsschen in der Stadt zu haben.

Eine schöne und sehr informative Radtour entlang der Alb in Karlsruhe gibt es beim Karlsruher Naturkompass