Auf nach oben!

Etwa 100 Studierende, mehr als zwei Jahre und ziemlich starke Nerven – das alles brauchte es, um beim Wettbewerb Solar Decathlon Europe 21/22 mit dem Projekt RoofKIT an den Start zu gehen. Ein langer Weg, ein überzeugendes Ergebnis: Mit ihrer Idee der Sanierung und Aufstockung eines bestehenden Gebäudes, dem Café ADA in Wuppertal, holt das Team des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) den ersten Platz.

Interview: Sarah Knott

Bilder: Anne-Sophie Stolz

Wir wollten mehr über die Arbeit erfahren und haben bei Projektleiter Prof. Andreas Wagner sowie Daniel Lenz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur Nachhaltiges Bauen nachgefragt.

Lieber Herr Wagner, lieber Herr Lenz, was für eine Idee steckt hinter Ihrem Projekt RoofKIT, mit dem Sie und Ihr Team im europaweiten Wettbewerb überzeugt haben?

Aktuell ist die Bauwirtschaft für knapp 40 Prozent des Festmülls in der EU verantwortlich. In puncto Energieverbrauch geht ein ähnlich großer Anteil auf ihre Kappe. Als Planer sehen wir uns in der Verantwortung, hier einen Wandel voranzutreiben: hin zum Wirtschaften innerhalb der natürlichen planetaren Rohstoffgrenzen. Denn die Natur kennt keinen Müll, bei ihr ist jeder Prozess in einen oder sogar mehrere Kreisläufe eingebunden. Neben architektonischen und technischen Herausforderungen galt es, verschiedenste Themen mit einzuflechten. Beispielsweise den Aspekt der zukünftigen urbanen Mobilität. Oder die Frage, wie sich die Aufstockung eines Gebäudes, das als Restaurant und Tanzlokal genutzt wird, auf Quartiersebene auswirkt und das städtische Zusammenleben positiv beeinflussen kann.

Das klingt nach einer höchst komplexen Aufgabe – wie passt so etwas in einen normalen Studienalltag?

Ja, die Teilnahme am Wettbewerb hat die Abläufe der Studierenden ziemlich auf den Kopf gestellt. Aber es war wirklich toll zu sehen und mitzuerleben, was mit Motivation und Einsatz für eine Sache erreichbar ist – welche Fähigkeiten in den Studierenden schlummern und wie gut alle als Team zusammengearbeitet haben. Und schließlich wissen wir jetzt, dass nachhaltiges Bauen keine Utopie ist, wenn man es richtig angeht.

Können wir RoofKIT also als eine Art Vorbild für nachhaltigen Städtebau betrachten?

Mit unserer wissenschaftlichen Arbeit und prototypischen Umsetzung möchten wir erstmal Anstöße für das zukünftige Bauen geben. Es geht uns ja auch darum zu beweisen, was in der Gegenwart schon möglich ist, zum Beispiel beim umfassenden Einsatz kreislaufgerechter Werkstoffe und Bauweisen. Da spricht das Gebäude ganz für sich. Unsere Städte haben ein riesiges Potenzial für Aufstockungen zum Schaffen von neuem Wohnraum – für das letztendliche Konzept spielt jedoch immer der Kontext eine entscheidende Rolle.

Also ist eine Aufstockung sinnvoller als ein Neubau?

Es hat einige Vorteile, eine Aufstockung einem Neubau vorzuziehen. An erster Stelle ist da natürlich die sogenannte graue Energie der Bestandsgebäude, die dabei in der Regel erhalten bleibt und nicht – mit entsprechendem Einsatz von Rohstoffen und Energie – neu hergestellt werden muss. Eine Aufstockung vergrößert außerdem nicht den Landverbrauch und die damit einhergehende Bodenversiegelung, da sie ja ein bestehendes Gebäude als »Grundstück« hat. Man kann die bestehenden Infrastrukturen nutzen und im Zuge der Aufstockung den Bestand energetisch, architektonisch und sozial aufwerten. Aufgrund der ökologischen Vorteile sind wir überzeugt, dass mit aufgeschlossenem Blick und etwas gestalterischem Mut eine Erweiterung oder Aufstockung einem Neubau meist vorzuziehen ist

Was spielt die Sonne dabei für eine Rolle?

Bei RoofKIT nutzen wir die Sonne als Hauptenergiequelle: für die Stromversorgung und für die Wärmepumpe. Letzteres macht für einen innerstädtischen Standort viel Sinn, bei dem sowohl Geothermie als auch Luftwärmepumpen meist problematisch sind. Also haben wir PVT-Kollektoren eingesetzt, die sowohl Strom als auch Wärme erzeugen.

Ist diese Energiegewinnung denn immer sinnvoll?

Die Dachfläche ist – gerade in einem enger bebauten innerstädtischen Kontext – die Fläche an einem Gebäude, welche über das Jahr die höchste solare Einstrahlung aufweist. Will man sowohl Solarstrom als auch Solarwärme optimal nutzen, hat man das Problem der Flächenkonkurrenz. Dies kann man durch den Einsatz von PVT-Kollektoren umgehen. Was jedoch wo am besten für die aktive Nutzung von Solarenergie geeignet ist, hängt vornehmlich vom vorhandenen Wärmeerzeuger in einem Gebäude ab.

Stichwort aktive Nutzung … wie kann ich die Sonne denn passiv nutzen?

Für das Konzept RoofKIT ist die passive Solarenergienutzung im Winter von großer Bedeutung. Die eingestrahlte Sonnenenergie durch die Südfenster wird in den Lehmwänden und den Lehmplatten im Fußboden gespeichert und dient als Heizenergie an sonnenreichen Tagen. Und natürlich ist auch die Tageslichtnutzung ein wesentliches Element für das Wohlbefinden in dem Gebäude.

Und was passiert mit der Energie, die übrig bleibt?

Das Konzept ist mit seinen passiven und aktiven Komponenten so ausgelegt, dass über das Jahr ein möglichst großer Anteil des Energiebedarfs regenerativ gedeckt wird: hoher Wärmeschutz der Gebäudehülle, passive Kühlung durch Sonnenschutz, Speichermasse mit Lehmbauplatten und Nachtlüftung, Wärmerückgewinnung aus Abluft und Abwasser und auch die Nutzung der Solarenergie. Im Jahresverlauf gibt es natürlich dennoch Zeiten, in denen nicht alles verbraucht und die überschüssige Energie an das Netz abgegeben wird – oder das Gebäude auch mal Strom vom Netz benötigt. Ein intelligentes Energie-Managementsystem sorgt jedoch dafür, dass diese Anteile möglichst klein bleiben.

Lieber Herr Wagner, lieber Herr Lenz, vielen Dank für das Interview.

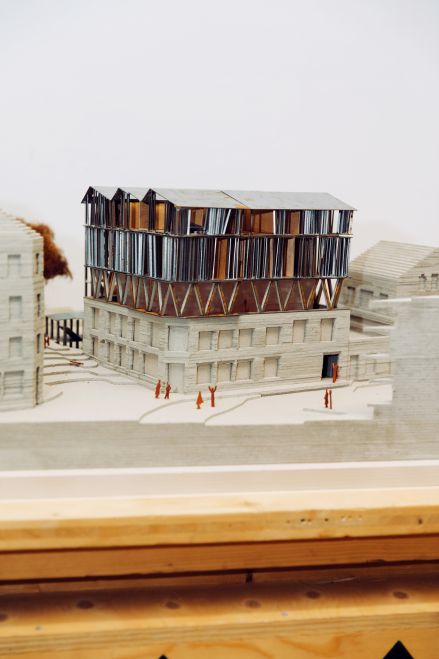

Ansichten RoofKIT

Bilder: Zooey Braun